Die Schöne und das Biest Ich begleite nun schon einige Jahre die Jahreskonzerte der Musikschule Porta, immer ein fotografisches Highlight. Aber wenn die Projektgruppe „Musical“ etwas zur Aufführung bringt, setzt das jedesmal noch einen darauf. Das letzte Mal war 2017, als Tanz der Vampire auf die Bühne gebracht wurde. Wer […]

WeiterlesenPost Tagged with: "Lichtstärke"

Die Welt jenseits des Fokus – Bokeh

‚How do you know I’m mad?‘ said Alice. ‚You must be,‘ said the Cat, ‚or you wouldn’t have come here.‘ Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland Manchmal denke ich auch, dass ich einen Knall habe, mich mit solchen Einzelheiten zu beschäftigen. Zum Beispiel Bokeh. Aber das ist es wohl, was […]

WeiterlesenDie Rückkehr der Vampire

Im April dieses Jahres gab es eine denkwürdige Aufführung der Projektgruppe der Musikschule Porta. Unter der Gesamtleitung von Christiane Pesendorfer und der Choreographie von Stephanie Schnabel waren Szenen aus dem Musical „Tanz der Vampire“ einstudiert worden. Die Musik dazu wurde aus den Instrumentalgruppen der Musikschule geliefert. Es gab dazu gleich mehrere Blogbeiträge, […]

WeiterlesenDie Renaissance des Leica Summaron-M 1:5.6/28mm

Im Lauf des Jahres hatten wir mehrfach über die mögliche Neuauflage des 28mm Summaron aus den 50er Jahren gesprochen. Sowohl William Fagan als auch ich besitzen das Objektiv im Original, und William schrieb darüber ausführlich hier, mit einigen exzellenten Beispielbildern, von denen eines unten zu sehen ist. Jetzt ist die […]

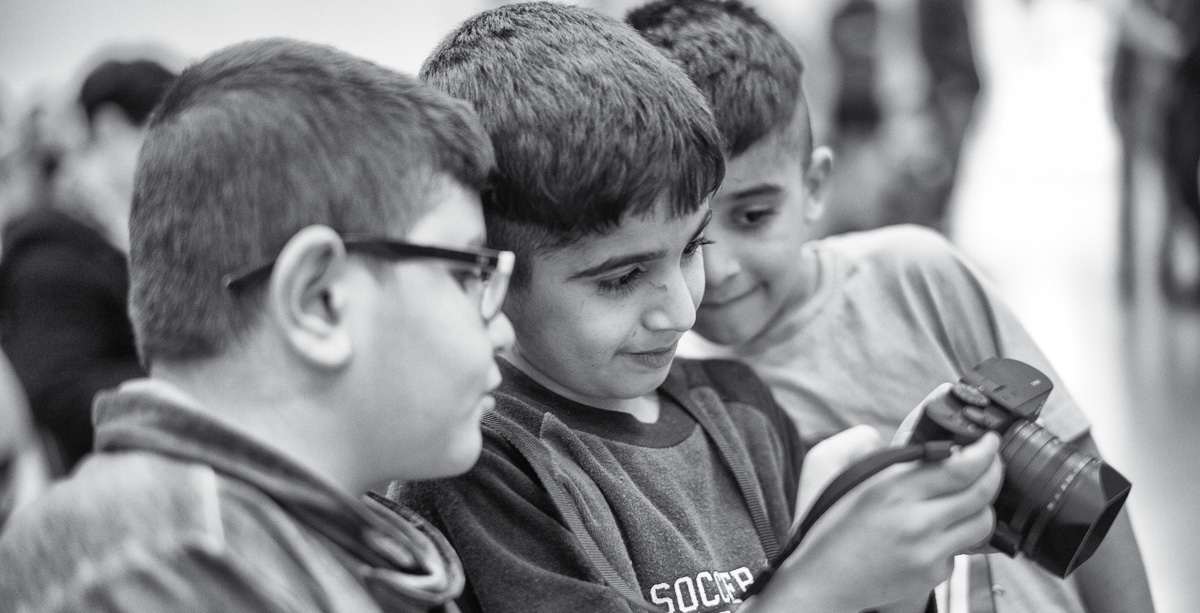

WeiterlesenFerienmusikwerkstatt 2016

Die Ferien sind zu Ende, und ich bereite mich schon mal innerlich auf ein paar „heisse“ Tage in der Praxis vor. Am Samstag war der Tag, an dem die Teilnehmer der Ferienmusikwerkstatt ihre Ergebnisse präsentieren, da wollte ich nicht fehlen. Ich war darum Freitag Abend aus Südtirol zurückgekehrt. Die Ferienmusikwerkstatt, der Name […]

WeiterlesenEine Woche Provence: Wandeln, Wandern und Whitewater

Eine Reportage Wer mal im „alten“ Blog gestöbert hat, wird sich an das obige Motiv erinnern, es ist die Burgruine von Salavas bei Vallon Pont d’Arc. Es ist das Erste, was ich sehe, wenn ich morgens aus dem Zelt steige. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch, es gibt […]

WeiterlesenEin Statement zur Leica Q

Ich bin der Geist der stets verneint! / Und das mit Recht; denn alles was entsteht / Ist werth daß es zu Grunde geht; / Drum besser wär’s daß nichts entstünde. / So ist denn alles was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein eigentliches Element. An […]

WeiterlesenEin Jahr mit der Fuji X-E2

Und wieder ein neuer Co-Autor! Mein Freund Jürgen ist erfahrener Benutzer einer Fuji X-E2. Da lag es nahe, ihn um einen Erfahrungsbericht zu bitten. Jürgen ist übrigens der, mit dem ich jedes Jahr meine Mountainbike-Tour mache (einmal sogar nach Kopenhagen…). Wie ich legt er Wert auf hohe Leistung in kleinem Packmass, […]

WeiterlesenLeica Q, Leica M – Das Dreamteam II – Unter Vampiren

Normalerweise flachen zweite Teile ja schnell ab. Was jedoch diese Neuauflage des Teamworks Leica M/Leica Q betrifft, hat sich die Kombination in ihrer Effizienz für gedankenschnelles Arbeiten mit verschiedenen Brennweiten ohne die Notwendigkeit von Objektivwechsel erneut bewiesen. Wer jetzt einwendet, das könne man mit einem guten Zoom-Objektiv noch viel bequemer […]

WeiterlesenLeica SL und Noctilux: Des Widerspenstigen Zähmung

Das teuerste Leica-Objektiv, das f/0.95 Noctilux, zeigt gepaart mit der neuen SL seine volle Leistung. Es ist sozusagen eine „himmlische Verbindung“, um mal eine Phrase zu dreschen. Leicas lichtstärkste Festbrennweite ist kein Objektiv für alle Gelegenheiten. Der einzige, den ich kenne, der es für alles benutzt, ist Thorsten von Overgaard. Sein […]

WeiterlesenQM – Das Dreamteam

Eine Weile ist vergangen, seit ich den letzten Blog schrieb. Es gab so vieles anderes, das mich beschäftigte ausser Fotografie. Das heisst nicht, dass ich nichts fotografiert habe (meist innerfamiliäres). Ebenso habe ich wie gewohnt die großen fotografischen Webseiten verfolgt (eigentlich eine tägliche Routine), aber auch dort gab es nichts bahnbrechendes […]

WeiterlesenKreuz und „Q“-uer! Die Leica Q im alpinen Einsatz

Gleich nach Weinachten machte sich unsere Familie auf in die Alpen. Mit im Gepäck natürlich die Leica Q. Bis dahin hatte ich insbesondere im Skiurlaub immer die Fuji X100s benutzt, denn es kann unter Umständen sehr ungesund sein, sich mit einem Backstein um den Hals wie der M240 zu verplätten. […]

WeiterlesenViele Pferde und ’ne Kuh („Q“)

Es ist eigentlich seltsam, dass hier nicht öfter Pferde auftauchen, denn die spielen bei uns eine nicht unbedeutende Rolle. Die drei Frauen, die mein Leben bestimmen, suchen ihr Glück nämlich unter anderem auf dem Rücken der… wie schon gesagt. Ich bin selbst mal einige Jahre viel geritten, aber habe mich […]

WeiterlesenIn- „Q“ -biert!

Kaum verwunderlich, dass ich fotografisch zur Zeit auf die Leica Q fixiert bin und die M240 ein Schattendasein fristet. Am Ende diese Beitrags habe ich diesen Umstand in einem fiktiven „Dialog“ mit der M verarbeitet. Inzwischen ist bei meinem geschätzten Blogger-Kollegen Jörg Lange ein ausführlicher Review erschienen, den ich sehr […]

Weiterlesen