…aber am Ende kommt noch Farbe ins Spiel. Die Leica M10 Monochrom steht weiterhin bei mir hoch im Kurs, aber es ist auch nicht so, dass ich die strahlend rotgoldenen Töne der Wälder in dieser Jahreszeit ignorieren könnte. Mit der Leica M10, der Zeiss Super-Ikonta oder der Rolleiflex T (die beiden […]

WeiterlesenPost Tagged with: "Rolleiflex"

Zwei Augen sehen mehr als eines – die Rolleiflex, Teil 2.

„Ein gutes Foto entsteht nicht unter Zeitdruck, sondern mit Zeit – und Druck, nur auf den Auslöser.“ Almut Adler 2. Teil von Volker Brockmann Dieses Zitat passt gut zum Fotografieren mit einer Rolleiflex, denn Reportagen entstehen heute mit anderen Kameras. Es beschreibt treffend, warum ich sehr gerne (aber nicht nur) […]

WeiterlesenZwei Augen sehen mehr als eines – die Rolleiflex, Teil 1.

“I myself have always stood in awe of the camera. I recognize it for the instrument that it is, part Stradivarius, part scalpel.” Irving Penn 1.Teil von Claus Sassenberg (2. Teil von Volker Brockmann folgt, Beitragsbild oben ist auch von ihm) Jeder, der sich nur ein bisschen mit analoger Fotografie […]

WeiterlesenIrving Penn – Lernen von den Großen

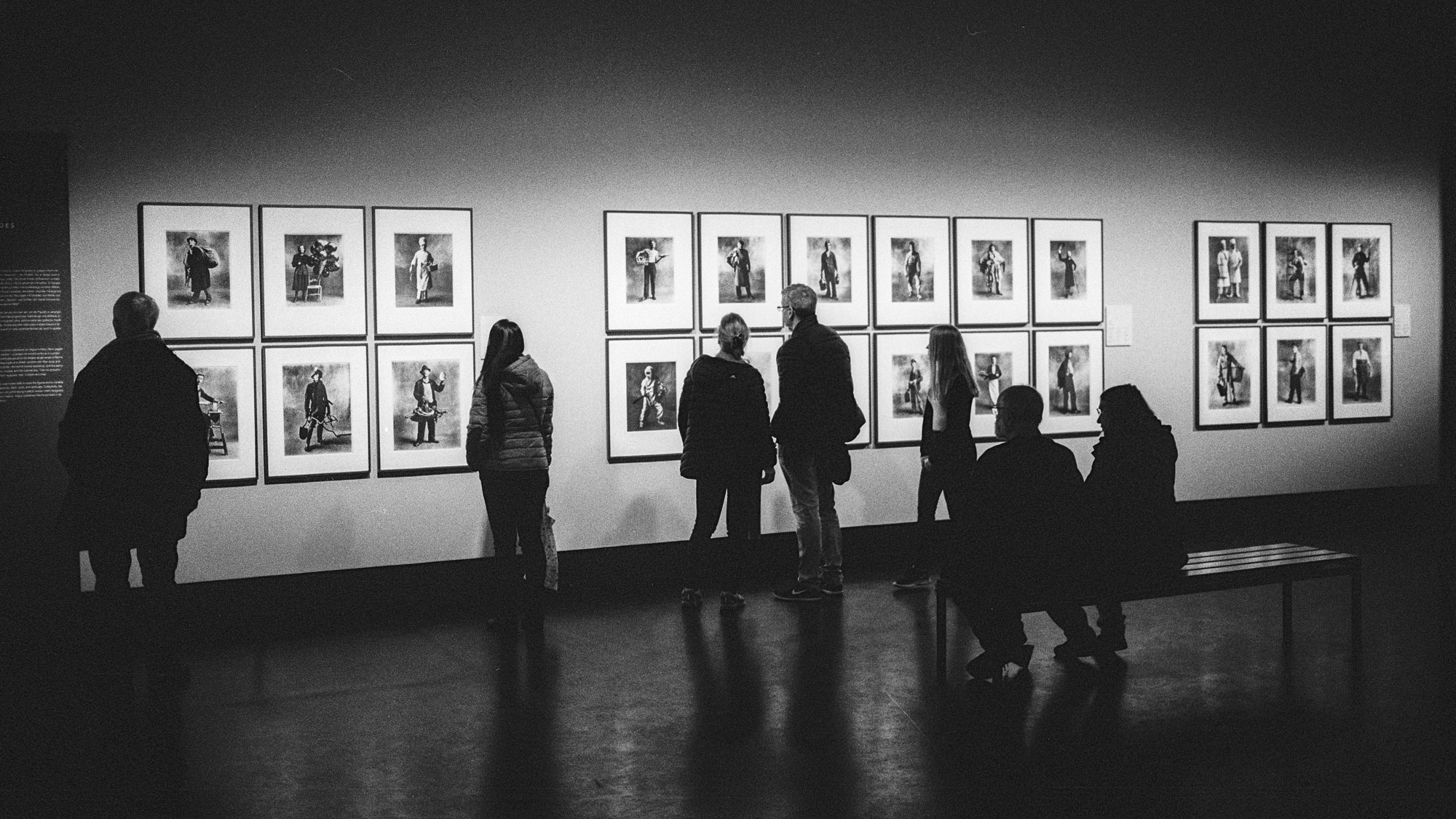

„I myself have always stood in awe of the camera. I recognize it for the instrument that it is, part Stradivarius, part scalpel.“ Irving Penn Anfang der Woche war ich mit meiner Frau in Berlin. Das erste, wo uns unsere Schritte hinlenkten, war das Amerika-Haus. Dort findet sich noch bis […]

Weiterlesen