Seit dem 11. Dezember werden die Raw-Dateien aus der Leica D-Lux 7 offiziell in Lightroom unterstützt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich aus gegebenen Anlass und auch jahreszeitlich bedingt sehr viele Low-Light Fotos gemacht. In Farbe konnte ich sie allerdings bis dahin nur als JPG aus der Kamera nutzen (siehe […]

WeiterlesenAusrüstung und Technik

Leica D-Lux 7 – Hands on: Magnificat

Der frühe Vogel fängt den Wurm… …aber manchmal können die Würmer noch sehr unreif sein. Wobei daran nicht immer die Würmer schuld sind, sondern ihre Umgebung. Oder der Vogel ist einfach übermotiviert und zu früh dran. Um mit dieser rätselhaften Anmerkung nicht gleich einen negativen Eindruck zu hinterlassen, meine kurze […]

WeiterlesenLeica Q: Das dritte Jahr – auf dem Weg zum Klassiker

„An elegant weapon for a more civilized age.“ Obi-Wan Kenobi (Star Wars: A New Hope) Die Leica Q ist auf dem Weg zum Klassiker – und sie könnte auch lange halten, wenn man Ihr denn die Chance gibt und sie nicht so behandelt wie ich. Wenn es so etwas wie […]

WeiterlesenLeica M10-D und die „Cliffs of Insanity“

Inigo Montoya: “You are better than I am.” The Man in Black: “So it seems. But if that is true, then why are you smiling?” Inigo: „Because I know something you don’t know. I’m not left-handed!“ (he throws the sword into his right hand, and the tide of the battle turns) The […]

WeiterlesenMein analoger Sommer mit Leica IIIf und M6 TTL

Die Leica IIIf ist wieder da! Ich hatte sie im Juli für einen „Clean-Lubricate-Adjust“-Job zum Customer Care gegeben, vor allem, weil die kurzen Belichtungszeiten zu lang waren. Bis dahin hatte ich einfach immer nach „Gefühl und Wellenschlag“ etwas abgezogen und damit gerechnet. Klappte auch, ist aber keine auf Dauer empfehlenswerte […]

WeiterlesenDie Welt jenseits des Fokus – Bokeh

‚How do you know I’m mad?‘ said Alice. ‚You must be,‘ said the Cat, ‚or you wouldn’t have come here.‘ Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland Manchmal denke ich auch, dass ich einen Knall habe, mich mit solchen Einzelheiten zu beschäftigen. Zum Beispiel Bokeh. Aber das ist es wohl, was […]

WeiterlesenQ – rios oder Furios?

Firmware Updates bei Leica Am letzten Freitag war grosses Update-Release bei Leica. Die Firmware der Modelle M, Q, CL und TL ist überarbeitet worden. Bis auf eine Ausnahme (davon später) hat das die Gebrauchsfähigkeit der Kameras leicht bis deutlich erhöht. Das Leica M10-Update Ich hätte davon gar nicht so schnell […]

WeiterlesenMit der Leica IIIf an der Ardèche

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach.“ Heraklit Es war mal wieder soweit. Eine Woche an der Ardèche, das heisst: Tiefe Schluchten, wilde Wasser, historische Städte, südfranzösische Märkte und freundliche Menschen, Sonne, Wolken, Wind und viel Landschaft. Seit über dreissig Jahren fahre ich dorthin. […]

WeiterlesenNeues Event – Alte Kamera: Die Leica IIIf

“The only way to get rid of a temptation is to yield to it.“ Oscar Wilde English version of this article here In diesem Blog geht es eigentlich um das Jahreskonzert der Musikschule Porta, jedes Jahr ein fotografisches Highlight. Das liegt vor allem am kreativen Musikschul-Kollegium, das sich wirklich jedes […]

WeiterlesenThe „Leica“ Camera 1946: Ein Bericht britischer Inspektoren

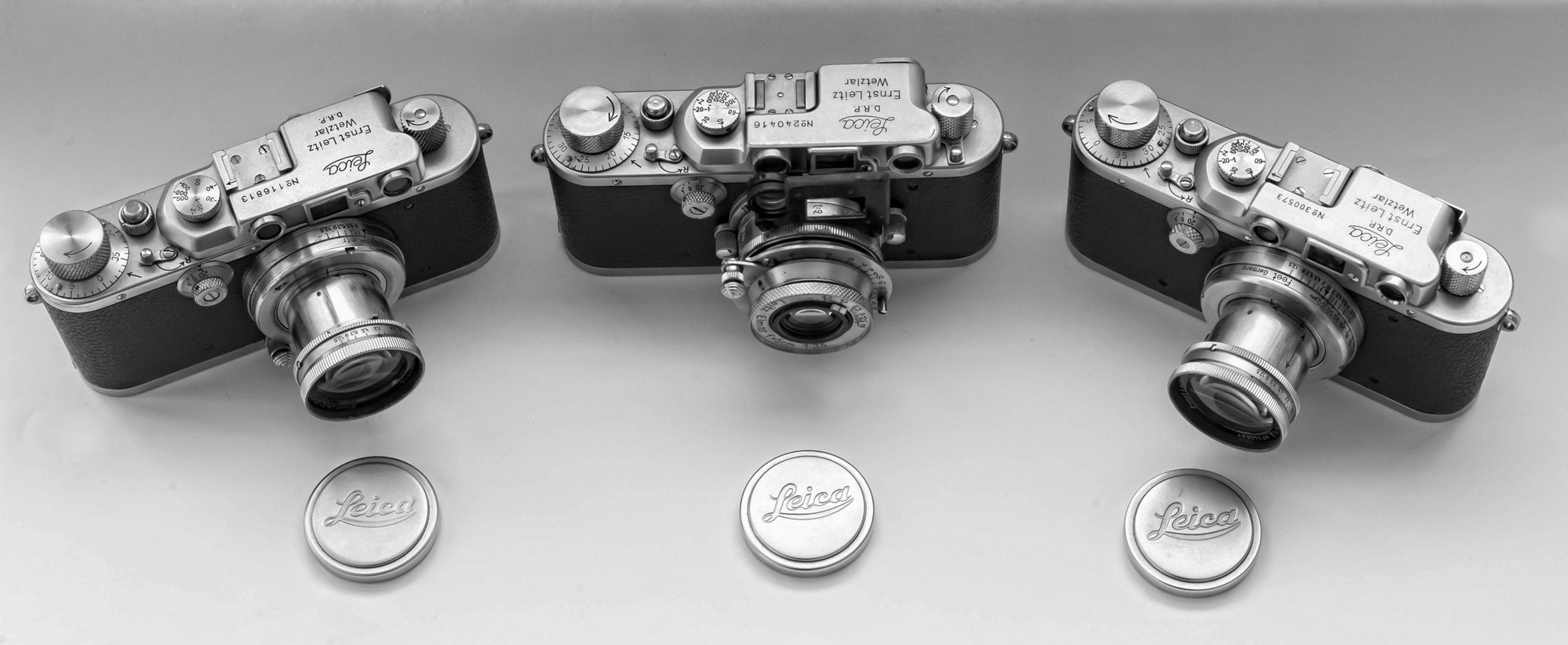

Eine Leica IIIb in der Mitte, deren Produktion zur Zeit des Berichts 1946 beendet war, flankiert von zwei Vorkriegs-Leica III Modellen. Die IIIb wurde 1936 vorgestellt, es wird gemunkelt, dass 1946 eine letzte Charge von 600 Stück hergestellt wurde. Die IIIc wurde 1940 eingeführt und 1946 in das „nicht gestufte“ […]

WeiterlesenLeica M6 TTL und Hasselblad 501c – Analog beim Hermann 5.0

…oder: No risk, no fun! (Beitragsbild oben: Leica M6 TTL mit 35mm Summilux bei f/1.4 1/4sec, Kodak Portra 160) Im vorausgegangenen Blog-Beitrag hatte ich leichtsinnigerweise preisgegeben, dass ich zur Generalprobe der Lasershow „Der Hermann leuchtet“ nicht nur die Leica Q und M10 mit hatte, sondern auch die M6 TTL. Eine […]

WeiterlesenDer Hermann leuchtet 5.0 – Vorsicht, Augenkrebs!

Eigentlich wollte ich dieses Jahr gar nicht hin. Aber dann bekam ich eine Einladung zur Generalprobe vor der offiziellen Eröffnung vom Geschäftsführer von „Light Art“. Die Versuchung, die Show exklusiv mit wenigen anderen (fast alles Vertreter der Presse) zu erleben, war doch zu groß. Also klemmte ich mir meinen Freund […]

WeiterlesenEine „neue“ Leica M6 TTL…

The fringed curtains of thine eye advance, and say what thou seest yond. Prospero, Scene II, „The Tempest“ by William Shakespeare Visit Macfilos for an English version of this article. Auch auf die Gefahr hin, auf dem Altar der Leica-Fetischisten gerädert, gevierteilt und verbrannt zu werden… von allen analogen Kameras der […]

WeiterlesenDie Messsucher-Kameras von Leica

Luke Skywalker: „What a piece of junk!“ Han Solo: „She may not look like much, but she got it where it counts!“ Star Wars, Episode IV (1978) Neue Seite im Menü: „Die M-Leicas„ Der vorausgehende Beitrag sollte durch die beigefügten Bilder einen Überblick geben, welche Genres der Fotografie realistisch mit […]

Weiterlesen